Juicio sobre la universidad colonial

La universidad colonial, hija de la salamantina, nos dice Luis Alberto Sánchez, fue una institución completa, de acuerdo con las normas de su tiempo. Sus actividades giraban en torno a una idea central: la de Dios, la de la Teología.

En el siglo XVII, se acentúa en la primera mitad del siglo siguiente, hasta llegar a una verdadera postración académica, de la cual solo las ansias de saber que trajo consigo la Ilustración pudo levantarla hacia fines del siglo XVIII.

Nadie puede negar que la universidad colonia, fue un todo orgánico y armónico. Este concepto trata de recuperarlo los intentos de reforma universitaria de nuestros días. Restablecer la unidad integral de la universidad es una aspiración de la actual universidad latinoamericana. La pretensión de la Universidad Colonial de autogobernarse mediante la acción de sus claustros, pretensión que constituye un antecedente importante de la autonomía universitaria, de la cual la Universidad Colonial jamás llego a disfrutar plenamente.

La universidad republicana

Las ideas ilustradas se bifurcaron en una corriente radical, representada por la burguesía comercial y las clases medidas letradas, en las que prevalecía un espíritu urbano, y otra de carácter más bien conservador y rural, representada por los hacendados criollos, que ya se habían opuesto a los intentos modernizadores de la Ilustración borbónica.

Las ideas ilustradas se bifurcaron en una corriente radical, representada por la burguesía comercial y las clases medidas letradas, en las que prevalecía un espíritu urbano, y otra de carácter más bien conservador y rural, representada por los hacendados criollos, que ya se habían opuesto a los intentos modernizadores de la Ilustración borbónica.En vez de buscar la renovación de los estudios por la brecha abierta por los abismos americanos, la Republica tras las pugnas entre liberales y conservadores por el dominio de la Universidad, no encontró mejor cosa que hacer con la universidad colonial que sustituirla por un esquema importado, el de la universidad francesa, ideado por Napoleón.

La reestructuración careció así del sentido de afirmación nacional que se buscaba para las nuevas sociedades. Si la temprana fundación de universidades en nuestro continente conlleva la intención de un “traspaso cultural””, la adopción del esquema universitario francés significo un “préstamo cultural”. A su vez, la Universidad francesa acababa de experimentar profundos cambios, bajo la égida de Napoleón y los ideales educativos politécnicos que este propicio. La concepción universitaria napoleónica se caracteriza por el énfasis profesionalista, la desarticulación de la enseñanza y la sustitución de la Universidad por una suma de escuelas profesionales.

La adopción de este esquema, en primer lugar, destruyo el concepto mismo de Universidad, en segundo término, hizo aun mas difícil el arraigo de la ciencia en nuestro países. Sin duda la universidad latinoamericana que surgió del injerto napoleónico produjo los profesionales requeridos para las necesidades sociales mas perentorias.

Dos universidades serán los modelos clásicos de la Universidad Nacional Latinoamericana: la creada por Don Andrés Bello en Santiago de Chile, en 1843, y la fundada por Don Justo Sierra, México, en 1910. El que mas influencia ha tenido es el esquema de Don Andrés Bello, calificado por Steger como la “universidad de los abogados”. El nuevo esquema desplazo al clérigo como figura central de la Universidad latinoamericana, sustituyéndolo por el abogado, formado principalmente a través del Derecho Romano y del Código Civil.

Dos universidades serán los modelos clásicos de la Universidad Nacional Latinoamericana: la creada por Don Andrés Bello en Santiago de Chile, en 1843, y la fundada por Don Justo Sierra, México, en 1910. El que mas influencia ha tenido es el esquema de Don Andrés Bello, calificado por Steger como la “universidad de los abogados”. El nuevo esquema desplazo al clérigo como figura central de la Universidad latinoamericana, sustituyéndolo por el abogado, formado principalmente a través del Derecho Romano y del Código Civil. En México, a raíz de la Independencia, la Universidad paso por una etapa de sucesivas clausuras y reaperturas. Hasta el año de 1910 en que, con motivo del primer centenario de la Independencia, Don Justo Sierra logra su refundación con el nombre de “Universidades Nacional de México”. Sera hasta 1929, con motivo de una huelga estudiantil, que el presidente Emilio Portes Gil decretará la autonomía de la Universidad, transformándola en la hoy UNAM.

En México, a raíz de la Independencia, la Universidad paso por una etapa de sucesivas clausuras y reaperturas. Hasta el año de 1910 en que, con motivo del primer centenario de la Independencia, Don Justo Sierra logra su refundación con el nombre de “Universidades Nacional de México”. Sera hasta 1929, con motivo de una huelga estudiantil, que el presidente Emilio Portes Gil decretará la autonomía de la Universidad, transformándola en la hoy UNAM.La Reforma de Córdoba

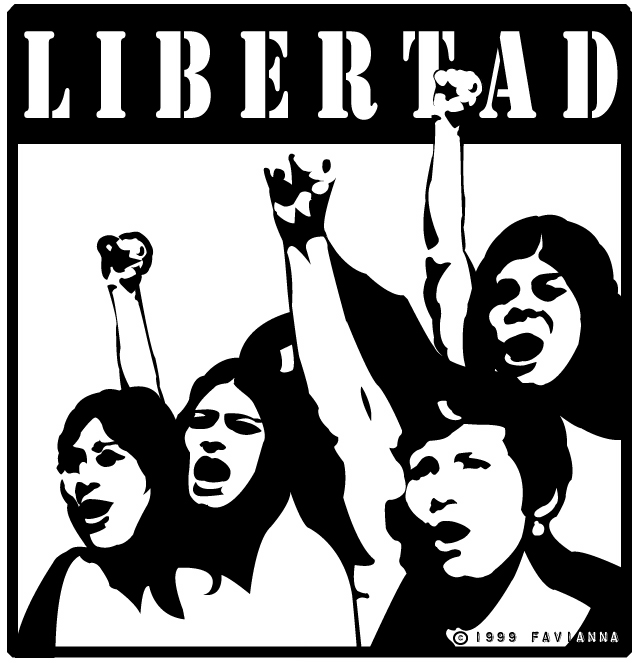

Surgió en 1918, año que tiene especial significado para el continente, como que señala momento del ingreso de América Latina en el siglo XX. El llamado Movimiento de Córdoba, fue el primer cotejo importante entre una sociedad que comenzaba a experimentar cambios de su composición interna y una Universidad enquistada en esquemas obsoletos. La clase media emergente fue la protagonista principal del Movimiento, en su afán de lograr la apertura de la Universidad. La universidad aparecía ante los ojos de la nueva clase como el instrumento capaz de permitirle su ascenso político y social.

Guiándonos por las enumeraciones que de los postulados reformistas han ensayado ya otros actores podemos enlistarlos de la manera siguiente, siendo once los postulado, solo mencionaremos los más importantes:

· Autonomía universitaria- en sus aspectos político, docente, administrativo y económico.

· Elección de los cuerpos directivos y de las autoridades de la Universidad por la propia comunidad universitaria.

· Docencia libre

· Gratuidad de la enseñanza

· Reorganización académica, creación de nuevas escuelas y modernización de los métodos de enseñanza.

.svg/240px-Latin_America_(orthographic_projection).svg.png)